Lectura crítica de «Proleterka» de Fleur Jaeggy

Escrita por

Vera Figueroa, Alba

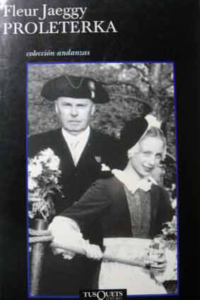

Fleur Jaeggy

Edit. Tusquets

Colección Andanzas, 2005

Lectura crítica de «Proleterka» de Fleur Jaeggy

Por Vera Figueroa, Alba

Toda historia que se desarrolle en un espacio delimitado –tren, avión, barco– otorga a sus lectores la ilusión de circunstancias acotadas a tales límites. Y si, además, las características de este espacio –en este caso, un barco sobrio, escaso, viejo– guardan similitud con las peculiaridades del lenguaje de los personajes que se mueven en él, podría experimentarse esta coincidencia como de cierta similitud estética. Similar sentido de afinidad metafórica guarda la relación entre el viaje –la navegación y las escalas en ciudades e islas emblemáticas de Grecia– y la indagación (viaje interior) que la narradora hace de su propia historia.

Ahora bien, estos pares metafóricos parecen estar anudados mediante una búsqueda incesante: la de la verdad. Verdad que, a su vez, se va develando gracias al manejo equilibrado de sus oposiciones o antitemas –la mentira, el secreto, el ocultamiento deliberado o involuntario–. Tal vez se podría afirmar que, en tanto el viaje funciona como paradigma de la búsqueda, en este caso será la verdad su meta indiscutible. Aquello que la protagonista persigue, tanto durante el viaje en Proleterka como durante toda su vida.

Ya en la propia narración nos encontramos con un pastor evangélico de la hermandad alemana, quien alquiló el crucero, y mantiene en su memoria también algunas verdades sobre los integrantes del grupo, entre ellos el de Johannes, padre de la protagonista de quince años. Este último ha obtenido un permiso de catorce días para realizar el viaje con ella, a quien no ha frecuentado lo suficiente. La presentación a los miembros de la hermandad adquiere el significado de consideración social por parte de un círculo con creencias o mitos individuales originados en las formaciones del pensamiento evangelista. La hija no recibe, sin embargo, más que algunos escasos datos que poco ayudan a la propia narración que necesita ir construyendo. Se le agrega, además, la necesidad de indagar en las causas de la evidente tristeza del padre. “Cuando acabe el viaje ella debe haberlo aprendido todo” (supone la hija que su padre ha pensado). Será también para ella el espacio y el tiempo de su decidida iniciación sexual, consciente de que cuenta nada más que con esos escasos días; luego volverá al internado, a su delantal de todos los días.

El barco yugoeslavo Proleterka (proletario) es una enorme y cerrada construcción –despintado, viejo, pareciera que ha sido utilizado en la guerra reciente (¿la de los Balcanes?, ¿la construcción de Yugoeslavia?)–. La proyección simbólica del barco se ve acrecentada por sus características: ha estado en la guerra y ahora está atracado en Venecia, bamboleándose sobre el mar. La búsqueda personal de la protagonista resignifica los efectos físicos propios de un viaje en barco. Salvando el obstáculo, constituido por la presencia de la hermandad, ella busca a los hombres jóvenes presentes en el barco. Los marineros, los oficiales y el comandante del buque Proleterka cumplen, de distinto modo, la función de elementos fascinantes provocadores de fantasías en la joven, ávida de nuevas experiencias.

Tanto el transcurrir cotidiano en el interior del barco y sus efectos (el mareo, la pérdida de las referencias de la vida terrena, el encierro en los camarotes, los encuentros en el comedor) como así también el desequilibrio que le significan las escalas esporádicas y el contacto con el afuera (el origen de la historia y los mitos griegos, el recorrido por los sitios emblemáticos –Venecia hasta la isla de Creta, bajar a tierra y visitar el palacio de Knosos, luego Santorini, Rodas, Delos, Mikonos; la entrada en el Bósforo, Estambul y Atenas; la Acrópolis–) van creando un clima de introspección en la protagonista. “Decía en Delfos, delante del templo, el amigo de mi padre: No olvidarás este viaje con tu padre”. “Ruinas, templos, piedras y briznas de hierbas pueden dañar”, una muda respuesta que alude a la relación con esos objetos. Constituirán, todos, elementos y situaciones que funcionarán como señales a develar y ser proyectadas sobre su iniciática individualidad.

Los pasajeros se inquietan después de bajar a tierra, como si hubiesen sido interrumpidos en un monólogo hacia la construcción interior. Escuchar a las guías turísticas el relato sobre el origen de la civilización y sus mitos les produce la euforia suficiente, engañosa y momentánea que impulsará el ilusorio pensamiento acerca de la facilidad para acometer con la narración propia. Pero la verdad individual es como ese barco sobre el mar: pesado y a la vez flotante, inseguro, indecible, inenarrable con el lenguaje corriente, habitado por verdades ocultas a los demás; habitado, en realidad, por secretos.

Pero también el barco cumplirá el rol de eje fijo –que a su vez se traslada sobre el mar– en la narración de la protagonista ya madura. Mientras la niña experimenta en el barco social, si se nos permite marcar esta función, la mujer ya en la adultez va y viene desde la memoria hacia su pasado y su futuro, así como al de sus padres y las personas ancladas en el barco como eje narrativo que la han rodeado. Solo cuando aquel viaje termina se abre paso hacia el desenlace en el presente. Hemos presenciado, entonces, un doble juego espacio-temporal cuyas variables contingentes van complementándose entre sí para la develación de la verdad. La memoria será el vehículo que posibilita estas combinatorias acercando espacios y edades que contribuyen al esclarecimiento de hechos que permanecían ocultos e inexplicables.

El lenguaje es acético y a la vez certero, dejando, sin embargo, lugar a la ambigüedad; lo más cercano a la poesía en narrativa. “La verdad no tiene adornos. Como un cadáver recién lavado –pienso” (124). La narración avanza utilizando los recursos de la escritura contemporánea en cuanto a voces, a diversos planos de conciencia. Pero siempre pendiente de la síntesis sin alambiques, como camino ineludible para el encuentro con la subjetividad. Y así como en poesía, la palabra irá de la verdad del poeta a la verdad del lector, sin atajos. Movilizará los intersticios cerrados de este, que indemne observará cómo se levantan las tapas de su propia historia, de su propia narración inacabada. Allí donde habían permanecido a buen resguardo las propias soledades, los propios aislamientos y las de quienes lo han rodeado. El lector se verá impelido a reconstruir su propia narración, como si él o ella fuesen de alguna manera “la hija de Johannes”. Es la identificación en el decir suficiente de la prosa, contagiada tal vez por la función poética, o por la narración descarnada –el de la religiosidad (que no el dogma)– donde pareciera que encontramos “El silencio primordial” que nos constituye, al decir de Santiago Kovadloff en su magnífico ensayo sobre el silencio. La verdad irreductible unida a la muerte. Lo real de la muerte atrapada en la urna de cenizas de su padre y las verdades no dichas como un acicate para una búsqueda constante: “La verdad es voraz” (126). Y se torna irreductible en el contacto con la verdad final.

Así, los objetos de representación impactarán como solo los símbolos pueden hacerlo: un barco Proleterka, un internado de niñas y señoritas, un piano Steinway como sustitución de una madre ausente, un clavo en el bolsillo del traje del padre muerto, que no arde con él y que le es devuelto; un clavo que retorna desde el hielo y desde el fuego como un recordatorio punzante de lo crucial y definitivo, no obstante inacabado; la urna de cenizas no retirada a tiempo, un testamento, el cultivo de flores como un empecinamiento obcecado de la rutina, que termina despojándolas de su contenido vital y de belleza.

Para acudir al encuentro de los muertos, relatores ausentes, habrá que buscar en los vestigios, en sus documentos, en los objetos que han dejado. La sobreviviente “la hija de Johannes” será entonces una desolada arqueóloga unida al piano de la madre y a un retrato de “la madre de Johannes” en una habitación preparada para la música y pintada con colores pompeyanos.

Como en aquella novela tan citada, que nos recordara la supuesta existencia de un libro sobre la risa de Aristóteles oculto por unos monjes copistas, aquí también la risa parece pertenecer a un ámbito ajeno. No es propia en este mundo de encierros. Pero sí lo es el silencio. Esta novela viene a decirnos que también la narrativa emparentada con la búsqueda de la propia subjetividad necesita del silencio o la parquedad como puente indeleble que nos acerque a ella.